News - Nusantara merupakan istilah yang amat familier dalam memori kolektif masyarakat Indonesia. Berasal dari khazanah sejarah masa Klasik, istilah Nusantara merangkum citra keagungan negeri dan cita-cita besar bangsa Indonesia. Bahkan, meski mengandung bias Jawa, ia kini ditetapkan sebagai nama bakal ibu kota baru Indonesia yang tengah dibangun di Kalimantan.

Adalah Muhammad Yamin yang semula menggaungkannya dalam tulisan-tulisan sejarahnya yang terbit pada awal masa Kemerdekaan Indonesia. Dalam bukunya Gadjah Mada: Pahlawan Persatuan Nusantara (1945), Yamin mengaitkan cita-cita Nusantara dengan tokoh Gajah Mada sang Mahapatih Majapahit. Keduanya manunggal melalui Sumpah Palapa, sebuah cita-cita penyatuan seluruh pulau-pulau di Nusantara di bawah panji Majapahit.

Pada 1950-an, gagasan persatuan Nusantara itu lalu didiseminasikan kepada generasi muda melalui buku-buku sejarah di sekolah sebagai bagian dari cara membentuk karakter nasionalis warga Indonesia. Hingga kini, ia dikonstruksikan sebagai cita-cita besar yang mesti dicapai—atau malah dilampaui—oleh negara Indonesia modern.

Namun, retorika persatuan Nusantara ala Yamin yang terus diulang hingga kini ternyata juga menuai kritik. Konsep “negara” Majapahit tentulah tak bisa disamakan dengan pengertian negara modern. Klaim bahwa wilayah Majapahit meliputi hampir seluruh Asia Tenggara kepulauan dan penguasaan formal atasnya juga masih diperdebatkan.

Lain itu, G.J. Resink dalam Bukan 350 Tahun Dijajah (2012) tak tanggung-tanggung menyebut gagasan Nusantara yang digambarkan Yamin sebagai mitos dan romantisme berlebih.

Terlepas dari perdebatan-perdebatan itu, Nusantara sebagai gagasan ataupun cita-cita memang telah demikian melekat dalam benak masyarakat Indonesia. Ketika orang membicarakan persatuan negeri, rujukannya adalah Nusantara. Namun, kita mestinya tak sekadar berhenti di titik itu.

Pasalnya, tanpa pemahaman akan sejarah dan konteks kemunculannya, cita-cita Nusantara bakal jatuh jadi slogan kosong. Alih-alih jadi inspirasi, ia malah rawan menggiring kita pada fanatisme dan chauvinisme.

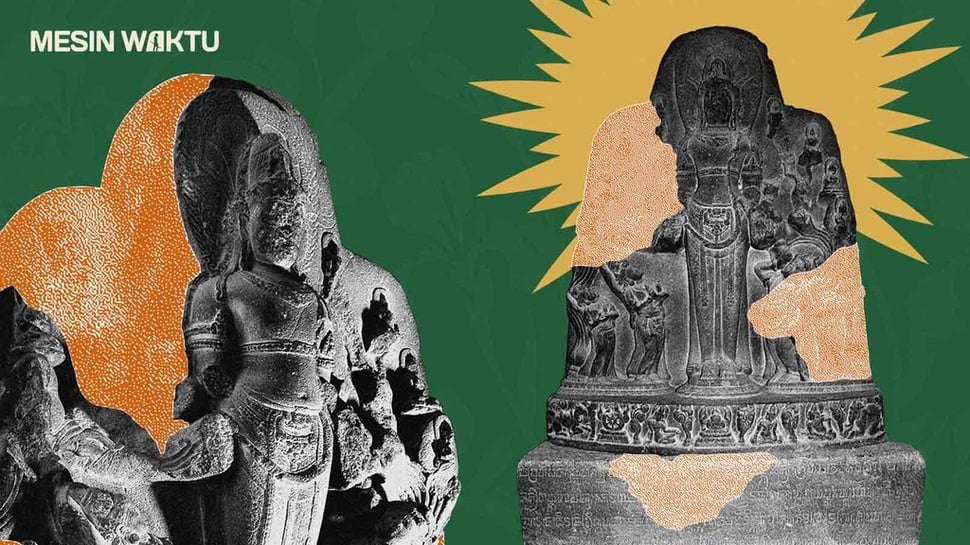

Pembaca, program Mesin Waktu seperti biasa akan mencoba mengurai hal itu dengan jalan kembali ke masa lalu. Kali ini, kita akan mencari jawabannya bersama Arca-Prasasti Amoghapasa tinggalan seorang leluhur raja-raja Majapahit.

Arca-Prasasti Amoghapasa

Leluhur raja-raja Majapahit yang dimaksud adalah Kertanagara. Pada 1208 Saka (1286 Masehi), raja terakhir dan terbesar Singhasari tersebut mengirim sebuah Arca Amoghapasa untuk Srimat Tribhuwanaraja Mauliwarmadewa, raja Kerajaan Malayu yang berkuasa di Dharmasraya. Kini, arca bertulis tersebut disimpan di Museum Nasional Indonesia, Jakarta.

Dalam sekilas pandang, ia terlihat sebagai arca tunggal. Namun, ia sebenarnya terdiri dari bagian arca dan lapik yang terpisah. Sebelum disatukan seperti sekarang, keduanya pun ditemukan secara terpisah di waktu berbeda.

Seturut laporan Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschaapen, Arca Amoghapasa ditemukan pada 1884 di Rambahan (sekarang termasuk wilayah Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Sumatra Barat). Sementara itu, bagian lapiknya di temukan pada 1911 di sekitar situs Percandian Padang Roco (kini masuk wilayah Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya).

![Arca Amoghapasa Lokeswara ditemukan tanpa lapik di daerah Rambahan, Dharmasraya, Sumatra Barat. (Sumber: Natasha Reichle [2007]) Arca Prasasti Amoghapasa](https://mmc.News/image/2023/12/08/arca-prasasti-amoghapasa-2.jpg)

Menariknya, Arca Amoghapasa tersebut rupanya juga menjadi media penulisan tiga inskripsi. Bahkan, setelah ditinjau, tiga inskripsi tersebut memiliki karakteristik dan angka tahun yang berbeda. Namun, sejauh ini, baru dua inskripsi yang telah dibaca dan dikaji oleh banyak ahli sejarah kuno. Inskripsi ketiga rupanya telah begitu aus sehingga sulit untuk pelajari.

Prasasti dengan tarikh tertua diterakan pada bagian lapik arca. Ia lazim disebut Prasasti Amoghapasa A atau Prasasti Padang Roco atau Prasasti Dharmasraya. Sang citralekha—pemahat prasasti—menoreh prasasti itu dalam aksara Jawa Kunodengan bahasa Jawa Kuno serta Sanskerta.

Ialah yang memuat kabar tentang hadiah Arca Amoghapasa oleh Sri Kertanagara. Disebutkan pula bahwa raja Singhasari itu mengutus empat pejabat tinggi kerajaan untuk mengantar langsung arca tersebut ke Swarnabhumi.

Dari informasi yang dibeberkan dalam prasasti, kita bisa menengarai bahwa pengiriman Arca Amoghapasa tersebut punya makna politik amat penting, setidaknya bagi Sri Kertanagara.

M.D. Poesponegoro dan N. Notosusanto dalam Sejarah Nasional Indonesia II: Zaman Kuna (2010) menduga bahwa arca tersebut adalah “mahar” untuk memperkukuh persekutuan Jawa-Melayu. Persekutuan ini juga disebut-sebut merupakan bagian dari upaya Sri Kertanagara mewujudkan visi Dwipantara.

Terkini Lainnya

Arca-Prasasti Amoghapasa

Dari Dwipantara hingga Nusantara

Membendung Ancaman Kublai Khan

Resistensi Adityawarman

Artikel Terkait

Kereta Api Luar Biasa: Pengawal Pemimpin RI Hijrah ke Yogyakarta

Jokowi Batal Berkantor di IKN Juli ini, Sinyal Bakal Mangkrak?

Sumur Artesis Kota Lama: Tengara Modernisasi Semarang Abad ke-19

Pesawat RI-001 Seulawah: Sumbangsih Rakyat Aceh untuk Indonesia

Populer

Terusir dari Surabaya, Tante Lien Pindah ke Den Haag yang Malang

Sudaryono Jadi Wamentan, Kaesang Mulus di Pilkada Jateng?

Bluebird soal Unggah Pamit di Instagram: Operasi Masih Lanjut

Potensi Masalah Usai Kebijakan Pemerintah Hapus Penjurusan SMA

Ban Tanpa Udara: Masa Depan Transportasi Manusia?

Suka Duka 9 Hari Mengarungi Lautan Bersama KRI Dewaruci

Aroma Bagi-bagi Kue Kekuasaan di Balik Pelantikan 3 Wamen Baru

Mobil-Motor Wajib Asuransi, DPR Klaim Demi Perlindungan Pemilik